Travailler sous la pluie sur un chantier n’est pas qu’une question d’inconfort passager. L’exposition prolongée à l’humidité génère des risques physiologiques mesurables, des obligations juridiques précises pour l’employeur, et des coûts cachés qui pèsent lourdement sur la rentabilité des entreprises du BTP. Pourtant, la protection contre les intempéries reste souvent perçue comme un équipement secondaire, relégué après les EPI prioritaires.

Cette vision minimise une réalité documentée : le travail en conditions humides sans protection adéquate provoque des arrêts maladie coûteux, multiplie les accidents par glissade, et détériore la productivité de manière quantifiable. Un pantalon de pluie professionnel ne constitue pas un simple confort mais un outil de performance et de conformité réglementaire.

L’analyse des données sectorielles révèle un écart majeur entre les obligations légales méconnues et les pratiques terrain. Entre le cadre juridique strict du Code du travail, l’impact économique chiffré des absences liées au froid humide, et les différences techniques fondamentales avec les alternatives grand public, la question dépasse largement le choix d’un vêtement. Elle engage la responsabilité de l’employeur et la viabilité économique de l’activité en extérieur.

Protection pluie sur chantier : l’essentiel

- L’humidité prolongée multiplie les risques d’hypothermie, de TMS et d’accidents par glissade avec des conséquences physiologiques mesurables

- Le Code du travail impose des obligations précises en matière de protection contre les intempéries, engageant la responsabilité juridique de l’employeur

- L’absence d’équipement adapté génère des coûts directs et indirects quantifiables, transformant l’investissement en pantalon professionnel en optimisation budgétaire

- Les alternatives grand public échouent face aux contraintes du chantier : résistance à l’abrasion, respirabilité et durabilité incomparables

- Même un équipement de qualité devient inefficace si des erreurs d’ajustement, d’entretien ou de stratification compromettent ses performances

Les risques sous-estimés du travail en conditions humides sur chantier

L’exposition répétée à l’humidité en environnement professionnel déclenche une cascade de mécanismes physiologiques dont les effets dépassent largement la sensation de froid. Lorsque les vêtements restent mouillés pendant plusieurs heures, la capacité du corps à maintenir sa température centrale diminue de manière exponentielle. L’évaporation continue de l’eau absorbe la chaleur cutanée, créant un refroidissement par conduction bien plus rapide que dans un environnement sec.

Les données du secteur BTP confirment l’ampleur du problème. Le secteur enregistre 56 accidents pour 1000 salariés selon les chiffres 2023, dont une part significative liée aux conditions glissantes et à la perte de capacités physiques par le froid. Cette statistique masque une réalité plus complexe : les accidents déclarés ne représentent qu’une fraction des conséquences sanitaires du travail en conditions humides.

| Température | Avec humidité | Risques physiologiques |

|---|---|---|

| < 15°C | Ressenti -10°C | TMS augmentés |

| < 10°C | Ressenti -15°C | Perte de dextérité |

| < 5°C | Ressenti -20°C | Hypothermie débutante |

L’impact sur la dextérité manuelle constitue un facteur de risque majeur souvent négligé. Lorsque la température cutanée des mains descend sous certains seuils, la précision des gestes diminue de 15 à 25%, augmentant la probabilité d’erreurs de manipulation et d’accidents avec des outils ou machines. Cette perte de contrôle moteur s’accompagne d’une baisse de vigilance cognitive, le cerveau détournant des ressources pour maintenir la thermorégulation.

L’humidité peut rendre les sols glissants et augmenter le risque de chutes. L’évaporation de l’humidité absorbée peut accélérer la perte de chaleur par conduction

Les maladies professionnelles reconnues liées à l’exposition répétée constituent l’autre face du problème. Les affections périarticulaires, les rhumatismes chroniques et certaines pathologies respiratoires trouvent leur origine dans des conditions de travail humides prolongées. Le tableau réglementaire des maladies professionnelles inclut explicitement plusieurs pathologies dont l’humidité constitue un facteur déclenchant ou aggravant documenté.

Impact économique des conditions humides dans le BTP

Le secteur BTP perd 8 millions de journées de travail par an, avec un coût direct de plus d’1 milliard d’euros en cotisations AT/MP. 71 jours en moyenne sont perdus par accident du travail, dont 31% liés aux chutes. Cette réalité chiffrée démontre que l’absence de protection adéquate ne constitue pas un simple inconfort mais un risque sanitaire et économique majeur pour le secteur.

Ce que dit vraiment la loi sur la protection contre les intempéries

Le cadre réglementaire français impose des obligations précises en matière de protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques. Contrairement à une idée répandue, ces obligations ne relèvent pas de simples recommandations mais constituent des exigences légales dont le non-respect engage la responsabilité de l’employeur. Le Code du travail articule plusieurs niveaux d’obligations qui se renforcent mutuellement.

Obligations légales de l’employeur

- Article L.5424-8 : définir les intempéries dangereuses pour la santé et sécurité

- Article L.4121-1 : obligation de résultat en matière de sécurité

- Article R4225-1 : protéger les travailleurs contre les conditions atmosphériques

- Article R4534-142-1 : fournir un local ou aménagements équivalents

L’obligation de résultat prévue par l’article L.4121-1 revêt une importance particulière. Elle signifie que l’employeur ne peut se contenter de moyens génériques mais doit garantir un résultat effectif en matière de sécurité. En cas d’accident ou de maladie professionnelle liée à une exposition aux intempéries, la démonstration que des EPI étaient disponibles ne suffit pas si leur adéquation aux conditions réelles n’est pas établie.

La surveillance s’intensifie sur ce secteur. L’Inspection du travail a réalisé 1700 interventions entre juin et septembre 2024, dont 50% concernent le secteur du BTP. Cette focalisation témoigne d’une volonté de renforcer le contrôle des conditions de travail en extérieur, particulièrement pendant les périodes à risque climatique.

| Avant 2024 | Depuis juin 2024 | Impact |

|---|---|---|

| Gel, neige, pluie, vent | + Canicule orange/rouge | Extension protection |

| 75% du salaire | 75% maintenu | Indemnisation identique |

| Décision employeur | Après consultation CSE | Processus formalisé |

L’évolution réglementaire de 2024 formalise le processus décisionnel lors d’arrêts pour intempéries. La consultation obligatoire du CSE transforme une décision unilatérale en démarche collective, renforçant la traçabilité et la justification des arrêts. Cette modification procédurale s’inscrit dans une logique de responsabilisation accrue des acteurs.

Les normes EN applicables aux vêtements de protection constituent le référentiel technique opposable. La norme EN 343 définit les exigences minimales d’imperméabilité et de respirabilité pour les vêtements de protection contre la pluie. Un équipement conforme doit afficher des indices vérifiables, permettant de caractériser objectivement sa performance face aux différentes intensités de précipitations.

La responsabilité juridique en cas de manquement peut se décliner selon plusieurs angles. La faute inexcusable de l’employeur peut être retenue si un accident survient alors que le risque était identifié et qu’aucune mesure de protection adéquate n’avait été mise en place. La jurisprudence a progressivement étendu cette notion, considérant que la connaissance présumée des risques professionnels standards engage l’employeur même sans incident préalable sur son site.

Le coût réel de l’absence de protection pluie pour l’entreprise

L’approche comptable traditionnelle analyse le coût d’acquisition des EPI mais néglige systématiquement le coût d’opportunité de leur absence. Cette vision tronquée conduit à des arbitrages budgétaires contre-productifs, où l’économie apparente sur l’équipement génère des surcoûts multiples dans d’autres postes. La cartographie complète des impacts économiques révèle une réalité inverse aux idées reçues.

| Type de coût | Montant annuel | Impact/salarié |

|---|---|---|

| Cotisations AT/MP BTP | 1 milliard € | 1250€/an |

| Journées perdues | 8 millions | 10 jours/an |

| Abattement SMIC | 8000x SMIC horaire | Seuil exonération |

Le coût direct d’un arrêt maladie lié aux conditions de travail humides dépasse largement le seul maintien de salaire. Il inclut les cotisations sociales maintenues, le coût de remplacement ou la perte de productivité si le poste reste vacant, les frais administratifs de gestion, et l’impact sur le taux de cotisation AT/MP de l’entreprise pour les années suivantes. Sur un arrêt moyen de 71 jours, ce coût global peut atteindre 15 000 à 20 000 euros pour l’employeur.

La baisse de productivité en conditions humides sans protection adéquate a fait l’objet de mesures objectives. Des études ergonomiques montrent une diminution du rendement de 20 à 35% lorsque les travailleurs sont exposés au froid humide sans équipement approprié. Cette baisse résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : ralentissement des gestes, pauses plus fréquentes pour se réchauffer, erreurs accrues nécessitant des reprises.

Cette dégradation de performance se traduit directement en heures de travail perdues. Sur un chantier de 10 personnes exposées 3 mois par an à des conditions pluvieuses, la perte cumulée peut représenter l’équivalent de 400 à 600 heures productives, soit le coût de 2 à 3 mois de salaire supplémentaires sans production associée.

Le turnover amplifié par de mauvaises conditions de travail constitue un coût indirect souvent ignoré. Dans un secteur en tension permanente comme le BTP, où le recrutement représente déjà un défi majeur, la rétention des équipes devient un avantage compétitif. Les données RH montrent que les conditions de travail matérielles figurent parmi les trois premiers motifs de départ volontaire dans les métiers du bâtiment.

L’équivalent économique de cette attrition est considérable. Le secteur totalise 36 000 emplois temps plein perdus du fait des arrêts selon le baromètre AT/MP 2024. Ramené au niveau d’une entreprise, le coût de remplacement d’un salarié qualifié inclut le recrutement, la formation, la perte de productivité pendant la montée en compétence, et le risque qualité accru pendant cette période de transition.

Le calcul du retour sur investissement d’un équipement de protection de qualité devient alors évident. Un pantalon professionnel normé coûte entre 40 et 120 euros selon les modèles, pour une durée de vie de 2 à 3 ans en usage intensif. Face à un coût d’arrêt maladie de 15 000 euros ou une perte de productivité annuelle de plusieurs milliers d’euros par salarié exposé, l’équation économique penche massivement en faveur de l’investissement dans l’équipement de protection au travail.

Pourquoi le ciré ou l’imperméable classique ne suffit pas

L’objection budgétaire revient systématiquement lors des arbitrages d’équipement : pourquoi investir dans un pantalon professionnel normé alors qu’un imperméable grand public coûte trois fois moins cher ? Cette question légitime mérite une réponse technique précise, car les différences ne relèvent pas du marketing mais de contraintes d’usage mesurables qui rendent les alternatives low-cost inadaptées à l’environnement chantier.

| Critère | Grand public | Professionnel EN343 |

|---|---|---|

| Résistance abrasion | < 5000 cycles | > 20000 cycles |

| Respirabilité | < 5000 MVP | > 15000 MVP |

| Imperméabilité | 5000mm | 10000mm minimum |

| Durée de vie | 6-12 mois | 2-3 ans minimum |

La résistance à l’abrasion constitue le premier différenciateur fondamental. Sur un chantier, le pantalon subit des frottements constants contre des surfaces rugueuses : béton, parpaings, échafaudages métalliques, planches de coffrage. Les tissus grand public cèdent après quelques milliers de cycles d’abrasion, là où les tissus techniques professionnels résistent à plus de 20 000 cycles grâce à des armures renforcées et des traitements de surface spécifiques.

Cette différence se traduit directement en durabilité. Un imperméable classique porté quotidiennement sur chantier montre des signes d’usure critique après 3 à 6 mois : trous aux genoux, déchirures aux poches, effilochage des coutures. Le coût apparent à l’achat devient alors un leurre, le remplacement fréquent transformant l’économie initiale en surcoût sur 24 mois.

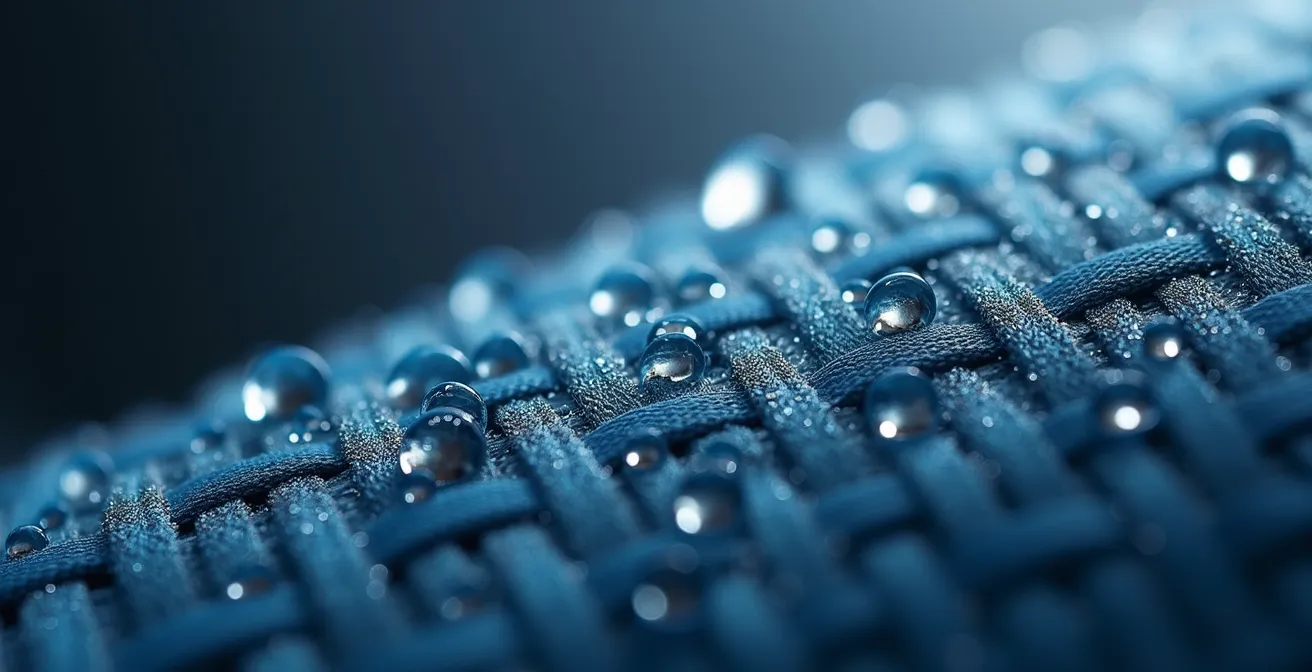

Le problème de respirabilité représente le second écueil majeur des solutions grand public. L’imperméabilité seule ne suffit pas : un vêtement totalement étanche qui ne laisse pas sortir la transpiration crée un effet de macération interne. Le travailleur reste mouillé, non par la pluie extérieure mais par sa propre sudation, avec les mêmes conséquences physiologiques.

Les vêtements doivent être choisis en fonction de la température, du niveau et de la durée de l’activité. Préférer plusieurs couches à un seul vêtement épais

– OPPBTP, Guide prévention travail par intempéries

Les membranes techniques des équipements professionnels règlent ce paradoxe grâce à une structure microporeuse : les pores sont suffisamment petits pour bloquer les gouttelettes d’eau liquide, mais assez larges pour laisser passer la vapeur d’eau. Cette propriété s’exprime par l’indice MVP (Moisture Vapor Permeability), où un équipement professionnel atteint 15 000 à 40 000 g/m²/24h contre moins de 5 000 pour un produit grand public.

L’inadéquation ergonomique constitue le troisième point de rupture. Les coupes civiles sont conçues pour la marche et la position debout statique, pas pour les mouvements professionnels spécifiques du BTP. Les accroupissements répétés, les montées d’échelle, le port de charges en position fléchie sollicitent des zones que les patrons grand public ne renforcent pas.

Les pantalons professionnels intègrent des découpes anatomiques pré-formées aux genoux, des soufflets d’aisance aux entrejambes, des renforts aux points de contrainte maximale. Ces détails techniques ne relèvent pas du superflu mais répondent à des impératifs biomécaniques documentés. Un vêtement qui entrave les mouvements ou se déchire lors d’un accroupissement devient non seulement inutile mais dangereux, favorisant les TMS par compensation posturale.

Le coût à l’usage inverse donc la hiérarchie des prix affichés. Un pantalon professionnel à 80 euros utilisé 200 jours par an pendant 3 ans coûte 13 centimes par jour d’usage. Un modèle grand public à 25 euros remplacé tous les 6 mois sur la même période représente 100 euros et 17 centimes par jour, sans compter le temps administratif de rachat et les périodes intermédiaires sans protection adéquate.

Les erreurs d’équipement qui annulent la protection

L’acquisition d’un équipement conforme aux normes ne garantit pas automatiquement son efficacité opérationnelle. Une série d’erreurs d’usage, souvent méconnues, peut réduire drastiquement les performances d’un pantalon professionnel pourtant techniquement irréprochable. Ces pièges pratiques transforment un investissement pertinent en protection illusoire, exposant le travailleur aux mêmes risques qu’avec un équipement inadapté.

Erreurs fréquentes à éviter

- Porter un pantalon trop long qui traîne dans la boue et absorbe l’humidité

- Négliger le séchage complet entre deux utilisations (risque moisissure)

- Laver à plus de 40°C détruisant l’imperméabilisation

- Oublier la réimperméabilisation après 20-30 lavages

- Combiner avec des sous-vêtements coton qui retiennent l’humidité

Les erreurs de taille et d’ajustement figurent en tête des problèmes observés sur le terrain. Un pantalon trop long dont le bas traîne au sol absorbe l’eau et la boue par capillarité, transformant l’ourlet en réservoir d’humidité qui remonte progressivement le long du tissu. À l’inverse, un modèle trop court expose les chevilles et crée un point d’entrée direct pour l’eau ruisselant depuis le haut du corps.

L’ajustement correct impose que le bas du pantalon arrive au niveau du coup de pied, recouvrant la tige des chaussures de sécurité sans excès de longueur. Cette position permet soit un système de serrage par cordon, soit l’usage de guêtres complémentaires pour garantir l’étanchéité de la jonction pantalon-chaussures. Cette interface constitue un point critique souvent négligé lors de l’essayage.

Les incompatibilités avec certaines chaussures de sécurité créent des vulnérabilités insoupçonnées. Les modèles de pantalons avec resserrement élastique fonctionnent mal avec des chaussures montantes volumineuses, créant un bâillement où l’eau s’engouffre. Les systèmes de fixation par patte sous le pied, efficaces avec des chaussures basses, deviennent inopérants avec des bottes haute-tige.

Les solutions techniques existent mais nécessitent une sélection consciente : pantalons avec bas ajustable par scratch compatible avec tous types de chaussures, guêtres intégrées ou amovibles selon les modèles de sécurité utilisés, ou coordination délibérée entre le type de pantalon et le modèle de chaussures pour garantir une interface étanche.

Les erreurs d’entretien dégradent progressivement l’imperméabilité sans signe visible immédiat. Le lavage à haute température, au-delà de 40°C, dégrade les traitements déperlants de surface et peut altérer les membranes techniques. L’usage d’adoucissants bouche les micropores des membranes respirantes, réduisant drastiquement le MVP et recréant l’effet de macération interne.

Le séchage en machine à haute température ou sur radiateur direct endommage également les propriétés techniques. Les fabricants recommandent un séchage à l’air libre, suspendu dans un local ventilé. Cette contrainte, perçue comme une complication, constitue en réalité un investissement temps minimal pour préserver un investissement financier significatif. Pour faciliter la rotation et permettre une formation efficace sur ces bonnes pratiques, pensez à planifier votre formation sécurité incluant les protocoles d’entretien des EPI.

La réimperméabilisation périodique reste largement ignorée. Les traitements déperlants de surface (DWR) s’usent avec les lavages et l’abrasion. Après 20 à 30 cycles de lavage, même un pantalon haut de gamme voit son imperméabilité de surface diminuer, l’eau ne perlant plus mais s’étalant sur le tissu. Les sprays ou lessives réimperméabilisantes restaurent cette propriété pour quelques euros, prolongeant significativement la durée de vie effective de l’équipement.

La stratification incorrecte des couches vestimentaires annule les bénéfices de la respirabilité. Porter un sous-vêtement en coton sous un pantalon technique respirant crée un goulot d’étranglement : le coton absorbe et retient l’humidité au lieu de la laisser migrer vers l’extérieur. La logique des trois couches impose des matières cohérentes : couche de base en fibres synthétiques ou laine mérinos évacuant l’humidité, couche isolante si nécessaire, et couche externe imperméable-respirante.

Un dernier témoignage terrain illustre l’importance de ces détails. Un ouvrier du BTP sur trois travaille plus de 20h par semaine en extérieur. L’utilisation de plaques de protection au sol et un protocole précis d’action lors d’intempéries sont essentiels pour éviter les accidents. Cette approche systémique, intégrant équipement, procédures et formation, transforme la protection individuelle en efficacité collective mesurable.

À retenir

- Le pantalon de pluie professionnel répond à une triple obligation : réglementaire, sanitaire et économique, dépassant la simple question du confort

- Le cadre juridique engage la responsabilité de l’employeur avec des articles précis du Code du travail et une surveillance accrue de l’Inspection

- L’analyse économique démontre un ROI positif : le coût d’acquisition est largement compensé par les économies sur arrêts maladie et productivité

- Les équipements grand public échouent sur trois critères techniques mesurables : résistance à l’abrasion, respirabilité et ergonomie professionnelle

- L’efficacité d’un équipement de qualité dépend autant de son acquisition que de son usage correct : taille, entretien et stratification vestimentaire

Conclusion : de la contrainte à l’optimisation stratégique

La protection contre la pluie sur chantier a longtemps été perçue comme une contrainte budgétaire secondaire, arbitrable face à d’autres priorités d’équipement. Cette vision comptable à court terme ignore trois réalités documentées : les obligations réglementaires précises qui engagent la responsabilité juridique de l’employeur, les risques physiologiques mesurables du travail en conditions humides prolongées, et le coût économique global de l’absence de protection adéquate.

Les données sectorielles démontrent que l’investissement dans un équipement professionnel normé génère un retour mesurable sur plusieurs plans. La réduction des arrêts maladie, le maintien de la productivité en conditions météorologiques dégradées, la conformité aux exigences du Code du travail et la contribution à la rétention des équipes transforment une dépense apparente en optimisation budgétaire documentée.

Les différences techniques entre équipements professionnels et alternatives grand public ne relèvent pas de l’argument commercial mais de contraintes d’usage objectivables. La résistance à l’abrasion quadruplée, la respirabilité tripled, l’ergonomie adaptée aux mouvements spécifiques du BTP et la durabilité mesurable justifient un différentiel de prix qui s’inverse rapidement au coût à l’usage.

L’efficacité finale dépend néanmoins d’une approche systémique intégrant l’acquisition, la formation aux bonnes pratiques d’usage, et les protocoles d’entretien. Un équipement de qualité mal ajusté, incorrectement entretenu ou combiné avec des sous-vêtements inadaptés perd l’essentiel de ses propriétés techniques. Cette dimension pratico-pratique, rarement abordée, conditionne pourtant le retour sur investissement réel.

La transition d’une logique de coût à une logique d’investissement nécessite une évolution culturelle dans le secteur. Les outils existent désormais pour objectiver cette démarche : calcul du coût complet des arrêts maladie, mesure de l’impact productivité, évaluation du turnover lié aux conditions de travail. Ces indicateurs permettent de sortir du débat subjectif pour ancrer les décisions d’équipement dans une rationalité économique démontrable.

Questions fréquentes sur Équipement de protection

Quelle température déclenche l’obligation de protection?

En dessous de 10°C, on considère le travail au froid. Sous 5°C, risque important pour la santé selon l’INRS.

Quel est le taux de remboursement intempéries?

L’employeur verse 75% du salaire, remboursé à 85-90% par la caisse selon la masse salariale.

Combien de temps dure un pantalon de pluie professionnel?

Un équipement professionnel normé EN343 correctement entretenu offre une durée de vie de 2 à 3 ans en usage quotidien intensif, contre 6 à 12 mois pour un modèle grand public. La différence réside dans la qualité des matériaux, des coutures renforcées et des traitements techniques qui résistent à l’abrasion du chantier.

Comment savoir si mon pantalon est encore imperméable?

Le test de perlage permet de vérifier l’efficacité du traitement déperlant : versez quelques gouttes d’eau sur le tissu propre et sec. Si l’eau perle et roule sans s’étaler, le traitement est actif. Si l’eau s’étale et mouille le tissu, une réimperméabilisation est nécessaire avec un spray ou une lessive technique adaptée.